НОФМО-Библиотека "Востоковедение"

Меню сайта

Категории каталога

| Статьи [6] |

| Великие деятели Востока [2] |

Поиск

Друзья сайта

Наш опрос

Статистика

| Главная » Статьи » Статьи |

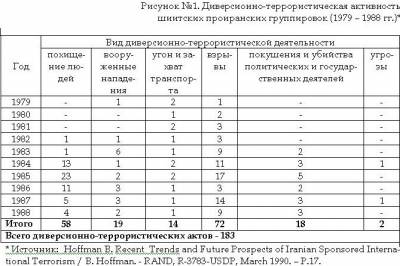

Приводимая политика экспорта иранской исламской революции предусматривала несколько этапов реализации. Прежде всего, предполагалось экспортировать революцию в соседние страны с большой долей шиитского населения, потом в преимущественно суннитские страны, а затем за пределы мусульманского мира. Методы осуществления политики экспорта революции также делились на несколько групп: 1. мирные (пропаганда, которая особенно активно велась в конце 80–х и начале 90–х гг. XX в. В этот период многие иранские зарубежные дипломатические представительства стали, по сути, центрами пропаганды. На иранские деньги открывались исламские культурные центры, университеты и институты[1]. С этой целью использовались различные международные форумы и конференции, совещания и семинары, куда съезжалось мусульманское духовенство со всего мира. Велась интенсивная обработка тех, кто приезжал в Иран получить образование. Иранское иновещание вело передачи почти на 20 иностранных языках в основном в такие страны как Ирак, Ливан, Афганистан, арабские страны Персидского залива, Закавказье, Средняя Азия и Турция. В интересах пропаганды умело использовались и религиозные паломники, действия которых направляло специальное управление); 2. полувоенные (саботаж, покушение на видных политических деятелей, проведение диверсий, захват заложников, инициирование беспорядков и др.) (см. рис. №1.); 3. военные. В целях практического осуществления намеченных планов в Иране постепенно сложился и стал эффективно действовать мощный разветвленный аппарат, в составе обычных и специализированных государственных и негосударственных структур. Среди правительственных структур наибольшую значимость в этом отношении приобрели целевые подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР), министерства обороны, разведки, иностранных дел и исламской ориентации. Главная роль в этом принадлежала и принадлежит КСИР, что сразу же после революции отразилось на резком увеличении численности Корпуса – с 1. разведка сопредельных стран; 2. установление связей с зарубежными исламскими освободительными движениями, а также внедрение экстремистских структур в их состав; 3. прямое участие в реализации иранской модели в Ливане, Афганистане, Ираке, арабских странах Персидского залива. Основными органами КСИР, непосредственно задействованными для этой цели, были два управления центрального штаба (управление разведки и контрразведки, политико-идеологическое управление), специальное командование «Рамазан»[4], отделы штабов территориальных зон (отдел «Исламских освободительных движений», отдел информации и безопасности)[5]. Другой важный орган, который принимал самое непосредственное участие в политике экспорта революции, – это Министерство информации и безопасности (разведки) (ВЕВАК). С 1983г., оно действовало по специальному плану «Самарра», который непосредственно осуществляли региональные разведцентры на Ближнем Востоке, в Африке и Западной Европе, особые «группы действия»[6], комитеты исламской революции и восьмое управление (ВЕВАК). За идеологическое обеспечение программы экспорта революции официально отвечало Министерство исламской ориентации. Им организовывались выезды иранских шиитов с пропагандистскими целями за границу, в частности во время паломничества, а также проводился анализ и мониторинг информационно–пропагандистского воздействия Ирана на мусульман в других странах. Деятельностью данного министерства руководили непосредственно из канцелярии великого аятоллы Хомейни. [1]Dunn, М. Until the Imam Comes. [2]Ушаков В.А. Иран и мусульманский мир (1979-1998 гг.) / В.А Ушаков. – М.: ИИИиБВ, ИВ РАН, 1999. – С.28. [3]Тегин Ю.Л. Указ. Соч. С.298. [4]Командование «Рамазан» являлось специальным формированием КСИР по осуществлению партизанско–диверсионных действий. В период ирано–иракской войны оно сыграло определенную роль в активизации курдского и шиитского антиправительственных движений на территории Ирака. Подробнее см.: Ниязматов Ш.А. Ирано-иракский конфликт. Исторический очерк / Ш.А. Ниязматов. – М.: Наука, 1989. – С.86-88. [5]Веrnstеin A. H. Irаn's Lоw–Intеnsitу War аgаinst thе Unitеd Stаtеs / A. H. Веrnstеin. – Оrвis – Sрring, 1986. – P.149–154. [6]Группы действия или «горухе амель» состояли из специально подготовленных сотрудников и агентов ВЕВАК, предназначенных для действий в самом Иране и за его пределами. Военная и специальная подготовка членов «горухе амель» проводилась в лагерях корпуса стражей.

| |

Категория: Статьи | Добавил: vostokoved (08.04.2008)

| Автор: Баутин Алексей Алексеевич

| |

| Просмотров: 2032 | Рейтинг: 5.0/1 | |

| Всего комментариев: 0 | |